アワッシュ川下流域 世界遺産やアワッシュ川 ルーシーに関する疑問を解消するため、地理と考古学の視点から要点を整理し、学術的背景と魅力をわかりやすく解説します。

アフリカの大地を流れるアワッシュ川は、エチオピアの乾いた大地を潤し、人類史を語るうえで欠かせない存在です。

その下流域は1980年にユネスコ世界遺産に登録され、古代の人類進化を解き明かす数多くの化石が発見されてきました。

中でも世界的に有名なのが「ルーシー」と呼ばれるアウストラロピテクス・アファレンシスの化石で、人類の起源を理解するうえでの象徴的存在となっています。

本記事では、アワッシュ川下流域 世界遺産の地理的特徴や登録理由を紹介するとともに、アワッシュ川 ルーシーの発見背景と学術的価値を整理します。

さらに、エチオピア各地の他の世界遺産や、同じアフリカ大陸の重要遺産との比較を通じて、歴史的・文化的な広がりも俯瞰します。また、ルーシーに関する誤解されがちなテーマや最新研究の見解にも触れることで、より深く正確な理解へと導きます。

◎この記事のポイント

アワッシュ川下流域 世界遺産と発見史の全体像

アワッシュ川の流路と地理環境の理解

ルーシーの学術的価値と誤解の整理

エチオピア各地の世界遺産との比較視点

アワッシュ川下流域 世界遺産の魅力

- アワッシュ川はどこを流れていますか

- アワッシュ川下流域は世界遺産に登録されていますか

- エチオピアは人類発祥の地ですか

- ルーシーはどこで発見された

- ルーシーはなぜルーシーというのか

この章では、世界遺産登録の背景と地理的条件、そしてルーシーの発見に至るまでの流れを概観します。旅行や学習の下準備として読めるよう、位置関係や基礎データを先に押さえます。

さらに詳しい公式情報は、ユネスコ世界遺産センター公式サイト をご確認ください。

「エミ、アワッシュ川下流域って知ってる?人類の進化の鍵を握る場所なんだよ」

「えっ!ルーシーが見つかった所?ますます行ってみたくなるね」

アワッシュ川はどこを流れていますか

アワッシュ川はエチオピアの中央部に広がる高地に源を持ち、国土を東へと横断して流れる大河です。その全長はおよそ1,200キロメートルに達し、最終的にはジブチとの国境付近に位置する塩湖アベ湖に注ぎ込みます。

エチオピア国内の流域は大きく三つに分けられます。

上流域は標高の高い高地で、農業用地や水力発電を目的としたダム湖が点在しており、農業生産の基盤を支える地域です。

中流域に入ると、アワッシュ国立公園が広がり、サバンナや湿地帯が形成されています。この一帯はシマウマやヌー、ガゼルなどの野生動物が生息し、豊かな生態系を維持しています。

さらに下流域では、乾燥地帯と草原が広がるアファール低地に至り、地質学的にも極めて重要なエリアになります。

アワッシュ川の下流域はアフリカ大地溝帯の一部にあたり、地殻変動により形成された断層や火山地形が顕著に見られます。この地質活動が堆積物の厚い地層を形成し、数百万年前の化石を保存する条件を整えました。

とりわけアワッシュ川が作り出した段丘や氾濫原は堆積環境に恵まれており、動植物や人類祖先の化石を発掘する上で大きな意味を持っています。

考古学的に著名なルーシーをはじめとする化石の発見は、このような地質的背景によって支えられてきました。

こうした特徴から、アワッシュ川は単なる大河ではなく、人類の進化史に深く関わる学術的資源の宝庫として位置づけられています。

エチオピアのサバンナを流れるアワッシュ川の風景(AI生成)

アワッシュ川下流域は世界遺産に登録されていますか

英語表記)Lower Valley of the Awash

登録区分)文化遺産

登録年)1980年

登録基準)(ii), (iii), (iv)

登録国)エチオピア

登録地域)アフリカ(アフール地方)

アワッシュ川下流域は1980年にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されました。

登録名は「Lower Valley of the Awash」で、人類進化の研究にとって顕著な普遍的価値を持つと評価されています。

この地域で最も有名な発見は、1974年にハダールで見つかったアウストラロピテクス・アファレンシスの化石「ルーシー」です。

彼女の骨格は全身の約40%が揃っており、人類の進化史における二足歩行の証拠として国際的に高い注目を集めました。

ユネスコの登録基準においては、アワッシュ川下流域が数百万年にわたる人類進化の連続した証拠を保存している点が特に評価されています。

ハダール、ディキカ、カダンマなど複数の発掘地から発見された化石は、アウストラロピテクスだけでなく、ヒト属の初期段階に至るまで幅広く、人類進化の系統を理解する上で決定的な役割を果たしてきました。

旅行や観光の観点から見ると、この地域は学術的価値の高さゆえに立ち入りが制限されています。一般的な観光客が直接現地で発掘地を見ることは難しく、多くの場合はアディスアベバにあるエチオピア国立博物館で展示されている化石標本やレプリカを見学する形になります。

ただし、専門的なツアーや研究目的での訪問が可能な場合もあり、その場合は現地ガイドや学術機関との連携が不可欠です。

アワッシュ川下流域の雄大な景観。人類史に深く関わる世界遺産として知られています(AI生成)

エチオピアは人類発祥の地ですか

東アフリカの大地溝帯は、現代の考古学・人類学において「人類の揺籃地」と呼ばれる地域の一つです。特にエチオピアは、古代から数多くの化石が発掘されてきたことで知られています。

例えば、エチオピア南部のオモ渓谷では約20万年前の現生人類の化石が見つかっており、またアファール低地では320万年前のルーシーを含むアウストラロピテクス化石が発見されています。こうした発見の質と量の両方において、エチオピアは人類進化研究の第一線に位置しています。

ただし、人類の起源を「単一の場所」と断定することは困難です。

人類進化は広域にわたる多様な集団で同時進行しており、アフリカ全体を俯瞰的に見る必要があります。

その中でエチオピアは、特に長期にわたる化石記録と良好な保存状態を提供している点で重要な拠点です。

また、エチオピアには人類の進化だけでなく、文明史を物語る数多くの世界遺産も存在します。

例えば、アクスムの考古遺跡は紀元前後の王国の中心地であり、巨大な石碑群が残されています。

ティヤの石碑群は先史時代の集団墓地で、独特の装飾を持つ石碑が文化的価値を示しています。これらはアワッシュ川下流域と並び、エチオピアが人類史に多面的な役割を果たしてきたことを証明しています。

エチオピアは人類進化研究において「人類発祥の地」として知られ、多くの化石が発見されています(AI生成)

ルーシーはどこで発見された

ルーシーは1974年にエチオピア北東部のアファール低地・ハダールで発見された化石です。

学名はアウストラロピテクス・アファレンシスで、体の約40%もの骨格が残っていた点が注目されました。

年代はおよそ320万年前とされ、人類進化研究の歴史において決定的な成果をもたらしました。

発掘を行ったのは国際研究チームで、火山灰層や古地磁気データをもとに精密な年代測定が行われました。

これにより、直立二足歩行を行っていたと考えられる人類祖先が具体的に示されました。

特に骨盤と大腿骨の構造は、地上での歩行に適応していたことを明確に物語っています。こうした特徴は、従来の霊長類から人類への移行段階を理解するための大きな証拠となりました。

アワッシュ川下流域の自然環境は、ルーシー発見の舞台として知られています(AI生成)

ルーシーはなぜルーシーというのか

ルーシーという愛称は、発掘チームが野営地で頻繁にかけていたビートルズの楽曲「Lucy in the Sky with Diamonds」に由来しています。

発見当時の雰囲気の中で自然に生まれた呼称であり、やがて世界的に定着しました。

ただし、学術的には標本番号「AL 288-1」で記録され、正式な分類名はアウストラロピテクス・アファレンシスです。

研究者にとっては、愛称よりも標本番号や産出層位が重要であり、これらの情報が学術的価値を保証しています。

つまり、ルーシーという名前は大衆的な認知度を高める一方で、研究の現場では化石の正確な識別が優先されているのです。

アワッシュ川流域の自然とルーシーの発見が結びつく歴史的背景を示す景観(AI生成)

アワッシュ川 ルーシーと人類史

- ルーシーは人類最古の女性ですか

- ルーシー 死因の研究と考察

- ミトコンドリアイブ ルーシーとの関連

- ルーシー 猿人 特徴と進化

- ルーシー アウストラロピテクスの意義

- 世界遺産検定にチャレンジ!アワッシュ川下流域編

- アワッシュ川 ルーシーから学ぶまとめ

この章では、ルーシーを軸にアウストラロピテクスの特徴、系統上の位置づけ、関連する化石人類との比較を行い、誤解されやすいテーマを整理します。

「でもアフリカって治安が不安な地域もあるんじゃない?」

「確かに場所によっては注意が必要だね。でも現地ガイドを付ければ安心だし、僕も治安の良い場所は全部行ったよ」

「なるほど、準備さえすれば安心して行けるのね」

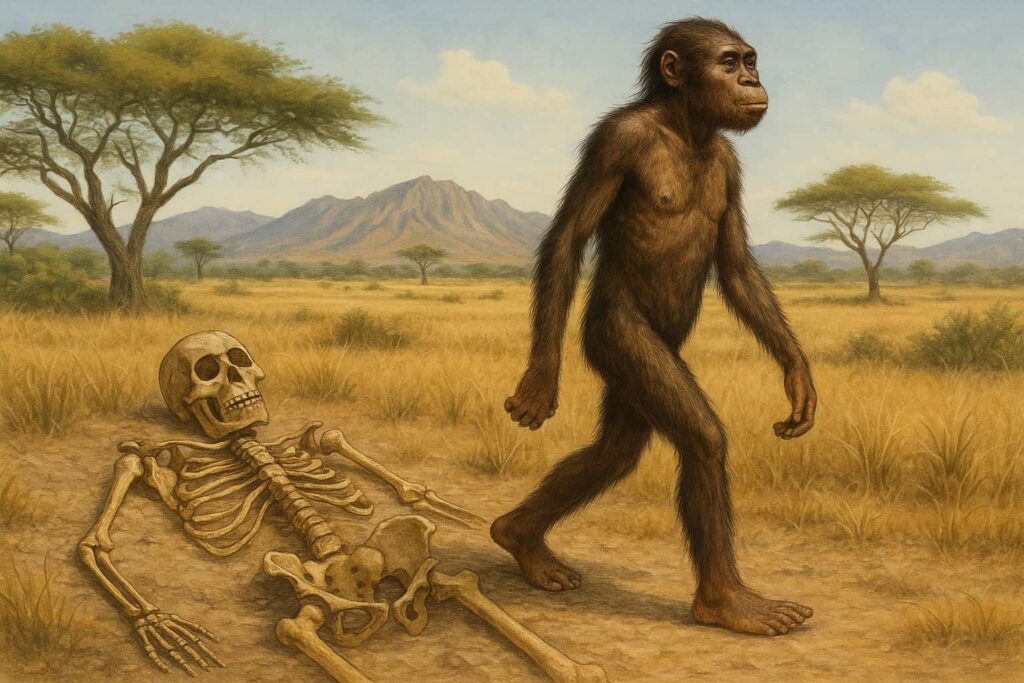

ルーシーは人類最古の女性ですか

ルーシーはしばしば「人類最古の女性」と紹介されますが、科学的に最古と断定することは正確ではありません。彼女より古い人類系統の化石として、アウストラロピテクス・アナメンシス(約420〜390万年前)や、さらに古いアルディピテクス・ラミダス(約440万年前)が発見されています。

つまり、ルーシーは「最古」ではなく、「最も完全に近い状態で保存された初期人類の一つ」と言えます。

特に保存状態の良さは人類進化の研究において大きな意味を持ちます。

全身の40%という骨格の再現度は当時としては前例がなく、二足歩行や身体形態を議論する決定的な資料となりました。そのためルーシーは「人類進化の象徴的存在」として広く知られるようになったのです。

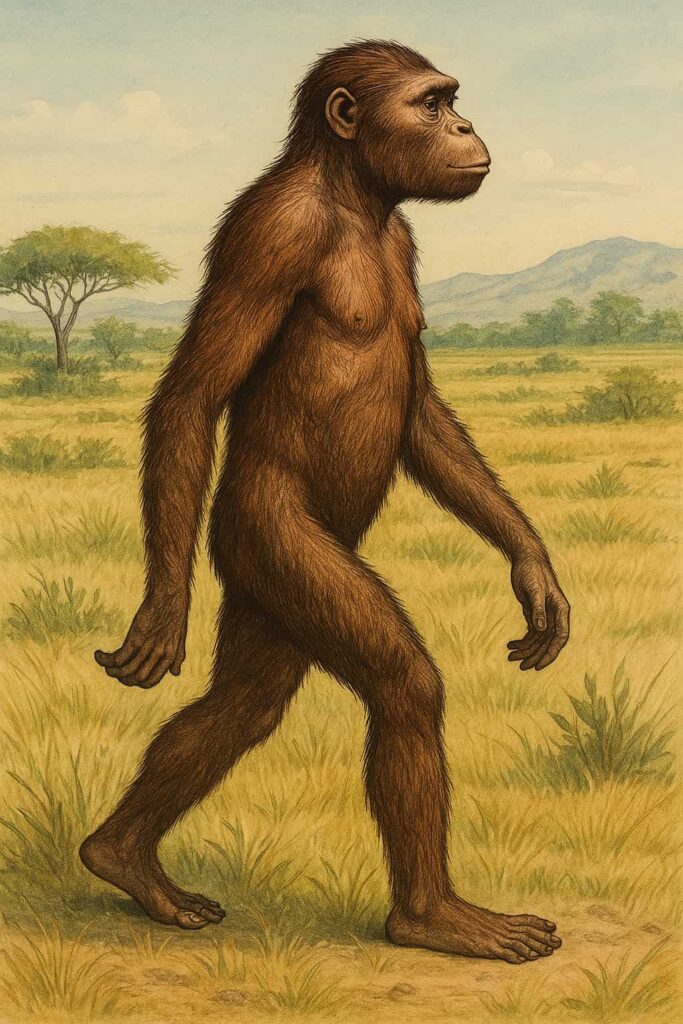

人類最古級の女性とされるルーシーの骨格を再現したサバンナ風景イラスト(AI生成)

ルーシー 死因の研究と考察

ルーシーの死因については、長年にわたり議論が続いています。近年の研究では、骨の損傷パターンから「高所からの落下事故」が有力視されています。

特に肩や腕の骨に見られる骨折痕は、樹木から落下した場合の損傷と一致する可能性が指摘されています。一方で、こうした骨折が地層の圧力や埋没後の変形によって生じた可能性を指摘する研究者もいます。

この議論は未解決のままですが、重要なのは科学が常に検証を重ね、仮説を更新していく点です。死因の特定は進化研究に直接的な影響を与えるものではありませんが、ルーシーがどのような生活環境に適応していたのかを推測する手がかりにはなります。

ルーシーの骨格を解析し、死因を探る科学的視点を描いたイラスト(AI生成)

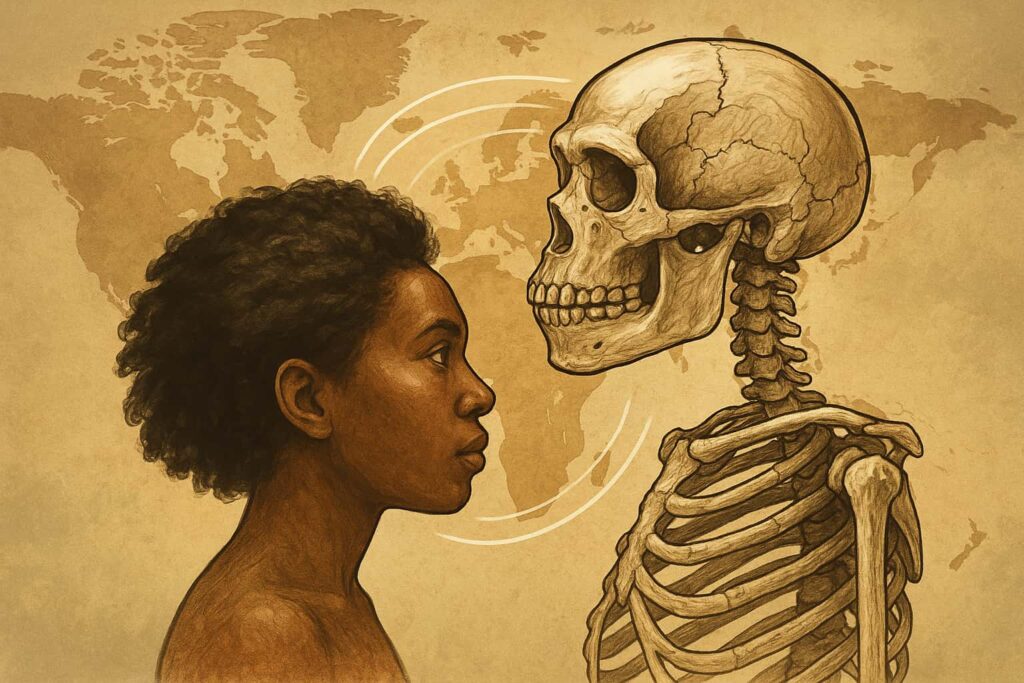

ミトコンドリアイブとルーシーとの関連

ミトコンドリアイブとルーシーはしばしば混同されますが、両者は全く異なる概念です。

ミトコンドリアイブは約20万年前にアフリカで生きていた現生人類の共通祖先を仮定する遺伝学上の概念であり、DNA解析によって導き出されました。

一方、ルーシーは実際に発見された約320万年前の化石個体であり、両者の時代には100万年以上の隔たりがあります。

つまり、ルーシーは「化石として残された個体」であり、ミトコンドリアイブは「遺伝子から推測される母系祖先」です。この違いを理解することで、読者は人類進化の学問分野が化石学と遺伝学という二つの手法で互いに補い合っていることを知ることができます。

現代人とルーシーを対比させ、人類の進化と共通のルーツを示す科学的イラスト(AI生成)

ルーシー 猿人 特徴と進化

ルーシーが属するアウストラロピテクス・アファレンシスは、約390万年前から290万年前にかけて東アフリカに生息していたとされる人類の祖先です。

この種は、二足歩行と樹上生活の両方の特徴を備えた中間的な存在であったことが注目されます。具体的には骨盤と大腿骨の形状から直立二足歩行に適応していたことが明らかになっています。

一方で、腕の長さや指の湾曲具合は樹上活動に適しており、生活の場を地上と樹上で使い分けていたと推測されています。

歯列の特徴も重要です。犬歯が縮小し、奥歯が発達していたことから、硬い植物質や果実など多様な食物を摂取していた可能性が考えられます。

また、脳容量は約400〜500立方センチメートルと現生人類の3分の1程度でしたが、集団行動や環境適応において優れた柔軟性を発揮していたとされています。

骨格で見る主要ポイント

-

骨盤の短縮と広がりは直立歩行に適応

-

膝関節の内傾角により効率的な歩行が可能

-

指の湾曲が攀上行動(木登り)を示唆

-

エナメル質の厚い歯が幅広い食性を示す

このように、アウストラロピテクス・アファレンシスは完全に現生人類的ではなく、霊長類的な特徴を残しながらも人類進化の重要なステップを示す存在であることが分かります。

ルーシーの姿を再現した猿人のイラスト。直立歩行や体の特徴が進化の証として描かれています。(AI生成)

ルーシー アウストラロピテクスの意義

アウストラロピテクス属はヒト亜族の初期段階を代表する分類群であり、なかでもアファレンシスは化石標本の豊富さと保存状態の良さから人類進化研究の中核を担っています。ルーシーはその象徴的存在として、直立二足歩行の証拠を提供しました。

骨盤や大腿骨の構造からは、地上での移動が常態化していたことが示される一方で、腕や肩の構造は樹上での活動能力を維持していたことを物語ります。

この中間的特徴は、進化の過程を「一気に変化した」のではなく「段階的に移行した」ことを裏付けるものです。

また、アウストラロピテクス・アナメンシスからアファレンシスへの連続的進化の証拠も明らかになりつつあり、さらに古いアルディピテクス属との比較によって人類進化の大きな流れを把握することが可能になりました。

これらの研究成果は、エチオピアのアファール低地が「人類史を語る地球上でもっとも重要な地域のひとつ」であると認められる根拠になっています。

年代と種の比較早見表

| 種名 | 概算年代 | 主な産地 | 主要特徴 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| アルディピテクス・ラミダス | 約440万年前 | エチオピア・アファール | 骨盤や足部に原始的特徴 | 樹上と地上の混合適応 |

| アウストラロピテクス・アナメンシス | 約420〜390万年前 | ケニア、エチオピア | 古い歯列の保持 | アファレンシスの祖先候補 |

| アウストラロピテクス・アファレンシス | 約390〜290万年前 | エチオピア、タンザニア | 二足歩行の確立、脳容量400〜500cc | 代表的標本がルーシー |

| ネアンデルタール人 | 約40万〜4万年前 | ヨーロッパ、西アジア | 頑丈な骨格と発達した大脳 | 現生人類と交雑の証拠 |

| 現生人類(オモ、ヘルト) | 約20万年前前後 | エチオピア南部 | 近代的頭蓋骨の形態 | アフリカ起源の代表例 |

この表からも明らかなように、ルーシーの発見は人類進化史を縦に繋ぐ「欠けていたピース」を補う重要なものとされています。

アウストラロピテクスの化石標本展示。ルーシー発見は人類進化研究に大きな意義を持つ(AI生成)

世界遺産検定にチャレンジ!アワッシュ川下流域編

アワッシュ川下流域に関する世界遺産検定をイメージしたイラスト(AI生成)

問題1(3級程度)アワッシュ川下流域 世界遺産で発見された有名な化石「ルーシー」は、どの人類の祖先に分類されるでしょうか?

A. ネアンデルタール人

B. アウストラロピテクス・アファレンシス

C. ホモ・サピエンス

D. アルディピテクス・ラミダス

解説:ルーシーは約320万年前の化石で、人類進化研究の重要な鍵となった猿人。アウストラロピテクス・アファレンシスに属します。

問題2(4級程度)アワッシュ川下流域 世界遺産はどの国に位置しているでしょうか?

A. ケニア

B. エチオピア

C. タンザニア

D. 南アフリカ共和国

解説:アワッシュ川下流域はエチオピアにあり、人類進化の重要な化石が発見された地として1980年に世界遺産登録されました。

問題3(2級程度)アワッシュ川下流域 世界遺産の登録基準は次のうちどれでしょうか?

A. (i)(ii)(iii)

B. (ii)(iii)(iv)

C. (iii)(iv)(vi)

D. (i)(iv)(v)

解説:人類進化史を示す重要な証拠(基準iii)、文化交流や学術的重要性(基準ii, iv)を満たし、文化遺産として登録されました。

「今日の記事で、アワッシュ川下流域とルーシーのことがすごく理解できたよ!」

「よかった!知識が深まると旅ももっと楽しくなるし、世界遺産を訪れる価値が増すんだ」

「次の旅先候補にしたくなったわ」

アワッシュ川 ルーシーから学ぶまとめ

-

アワッシュ川下流域 世界遺産は化石が豊富で人類進化研究の拠点である

-

アワッシュ川 ルーシーは二足歩行の証拠を示した保存度の高い化石である

-

アワッシュ川は高地から低地へ流れ大地溝帯を横断する学術的に重要な河川である

-

世界遺産登録は1980年で化石価値と普遍的意義が基準になった

-

エチオピアは人類発祥の重要地域として世界的に認められている

-

ルーシーの年代は約320万年前で化石の完全度が特筆される

-

ルーシーの死因は落下説が有力だが最終結論は出ていない

-

ミトコンドリアイブは遺伝子上の概念でルーシーとは異なる存在である

-

アウストラロピテクスは人類の初期段階を示す進化的な中間種である

-

アナメンシスやアルディピテクスはルーシーより古い系統を示す

-

ネアンデルタール人は後期の系統で現生人類と交雑の痕跡を残す

-

アクスムやティヤなど他のエチオピア 世界遺産も歴史理解に役立つ

-

化石展示はアディスアベバの博物館で一般に公開されている

-

地質学と考古学を合わせて理解することが研究を深める鍵となる

-

アワッシュ川下流域 世界遺産とアワッシュ川 ルーシーは学習や旅行に最適な題材となる